前身を真言宗無量寿院といい、天文年間(1532~)戸坂入道道海が開いた。安芸国守護武田氏(武田山 銀山城主)の家臣、地侍戸坂氏の祈願寺である。

時は戦国の時代、天文9年(1540)東進する周防大内氏により戸坂城は落城し、戸坂入道道海も寺の裏手の樫の木の下で自刃したと伝えられる。茶臼城山(牛田山)の山頂近くに現存する数個の自然石がその墓とされ、それを示す案内板が山頂に立っている。

翌10年(1541)、銀山城も落ち武田氏も滅亡する。一部戸坂氏残党は敗走を余儀なくされ、一説には山口の大内氏を頼って現在の宇部市あたりに安住の地を得たという。郷土史家であった狐爪木神社宮司故木村八千穂氏が『戸坂町誌』に、その末裔の方との交流を記しておられる。

無量寿院は戸坂氏退転後しばらく衰微したが、文禄3年(1594)真宗に改宗し、寛永15年(1638)には城谷山専教寺と寺号を改めている。

その後、徳川幕藩体制のもと、寺請制度でその一端を担いながら、本堂・庫裡など境内が徐々に整備され寺の什物も充実していく。

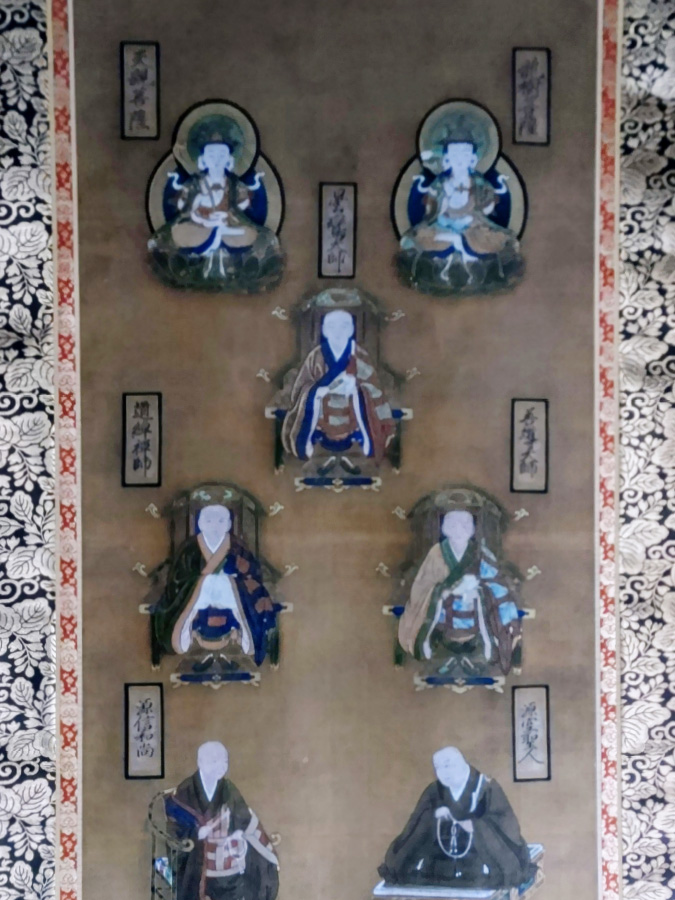

例えば、現在も表装を改めて本堂の両余間に懸かる聖徳太子、七高僧の御影裏書は元禄6年(1693)である。5代住職円嶺の時であった。

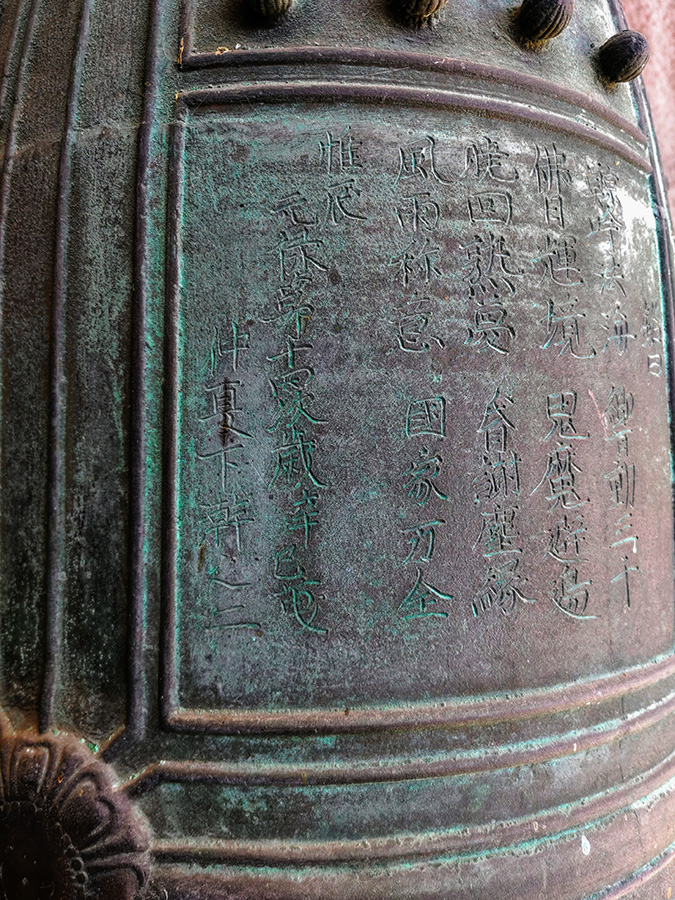

また、喚鐘刻銘には、元禄14年(1701)第6代住職円瑞の時代に鋳造と記される。

さらに、第2次世界大戦中に供出し、戦後大阪南港で発見され寺に復帰した梵鐘は、平成7年(1995)「平和悲願の鐘」として沖縄県うるま市勝連平安名与勝寺に譲渡されたが、その鐘には享保20年(1735)第8代円貞の時に鋳造されたとの刻銘があった。

このように時代を経るに従い、門徒の方々の懇念によって寺門に隆盛がもたらされた。やがてそれは、嘉永元年(1848)七間四面の旧木造本堂の建立に結びつくこととなる。

そして現在の本堂は、昭和47年(1972)、親鸞聖人御生誕800年・立教開宗750年への慶祝の機運の中で、新しく建立されたものである。

乏しい資料をもとに寺の歴史をふり返る時、改めて南無阿弥陀仏のお念仏のみ教えの確かさとそのみ教えを聴く道場たる本堂を護持してきた先人のご労苦が偲ばれる。いまを生きるものとして常に襟を正しいよいよ報謝に勤しまなければならない。

原 文)

元禄第十四次歳辛巳 仲夏下澣之二

原文訳)

元禄14年(1701)かのとのみ八月二十二日

原 文)

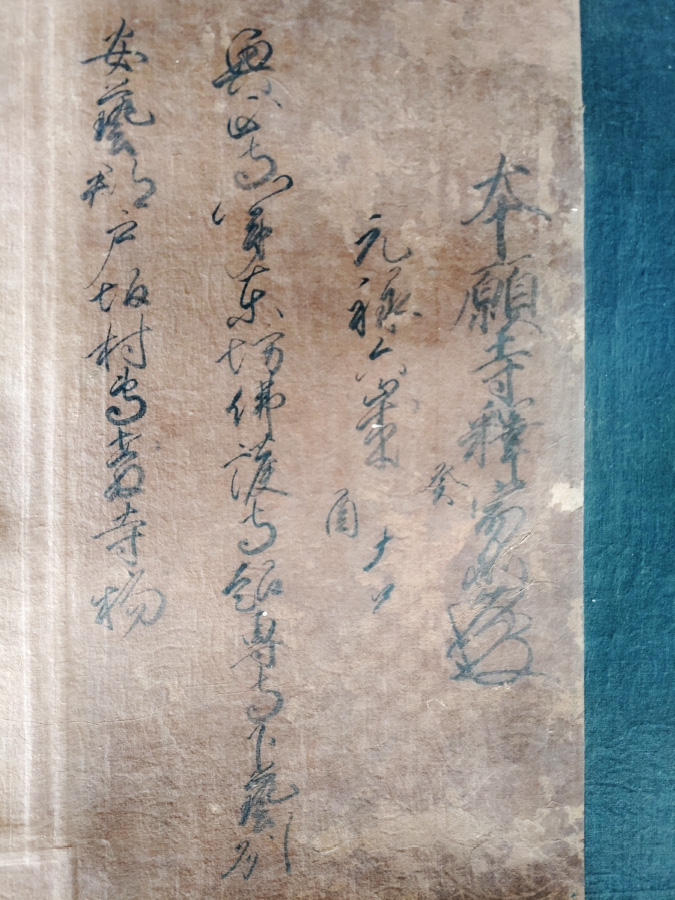

本願寺釋寂如花押 元禄六季癸酉ナツ

原文訳)

本願寺第十四世寂如上人花押

元禄6年(1693)みずのとのとり夏

© senkyouji プライバシーポリシー